sd Quattro Impression Vol.01

dpシリーズ同様、小文字となった「sd」。sd Quattroがミラーレスカメラとして生まれ変わって新登場。フランジバックなどは不変、作動に制限のあるレンズがあるものの、新ラインナップのレンズはそのまま使用可能。つまり、純然たる一眼レフカメラであった旧機種からミラーを取り払っただけのカメラと受け止めるユーザも多いのではないか。しかしテストで使い込んだ率直な印象は「正常進化」である。はじめて手にした際に、デザイン的によくまとまっているなと感じた。形態は機能に従うとはよく言ったもので、実機の撮影における使い勝手は旧モデルに比べて格段に上がった印象である。dpシリーズのように専用設計の単焦点レンズがマウントされたカメラも割り切っていて魅力を感じるが、常々レンズ交換可能なdpシリーズのようなカメラが出ないものかと思ってきた。sd Quattroは、まさにそんなカメラなのだ。昨今のSIGMAレンズ・ラインアップは大変魅力的であり、これは面白いカメラがリリースされたものだ。

本号を含めて3回に渡り、sd Quattroの魅力を伝えたい。今回は、このカメラのコンセプトの置き所と実際の使い勝手について、そして、Foveonセンサーの魅力を実際の撮影にて再確認してきた。その模様についてお届けしたい。

まさに「新生」

高画素が当たり前となり、求められるピント精度も上がる一方、ミラーレスカメラに搭載されるEVFでピントの拡大表示を味わうと、その利便性から離れられなくなる。またミラーショックから誘発されるブレにもシビアとなる。ボディはできれば小さく軽いに越したことはない。sd Quattroは単にミラーを取り払っただけでなく、しっかりといわゆる「ミラーレスカメラ」として生まれ変わっていた。すでにdpシリーズにおいて、コンパクトなボディに大きなセンサーを搭載してきた実績があり、まさに満を持してといった印象である。ボディ形状もよく練り込まれており、特に感心したのはグリップの形状である。よく出来たグリップだ。手の大きさに関わらず、その使い勝手はよく練り込まれた印象である。一眼レフ用のレンズをマウントするわけで、ボディだけを殊更にコンパクトにまとめても満足なホールドが得られなければ、せっかくの描写力を活かすことは難しい。ボディが小さくコンパクトになるほど、手持ち撮影の機会は増えるのは自然な流れだろう。手持ちで大きなレンズを振り回しても不安を感じない。もちろん500mmのような超望遠などをマウントすれば、さすがにバランス的に手持ちといった雰囲気ではなくなるが、たとえばArtシリーズのような単焦点レンズをマウントすると、そのルックスもなかなかのものだ。レンズのデザインも高品位であり、手にしているだけで頬が緩む。ボディ自体の使い勝手もよく練り込まれており、動作は猛烈に機敏といったわけではないが、旧モデルと比べれば格段の進化を感じる。しかし、よくここまでサイズダウンできたものだ。そしてどのカメラにも似ていない、独自性溢れるカメラだ。このコンパクトなパッケージングで、レンズ交換可能、あのFoveonの唯一無二の画が手に入る。早速フィールドに持ち出してみる。

この色・階調こそがFoveonセンサーの醍醐味

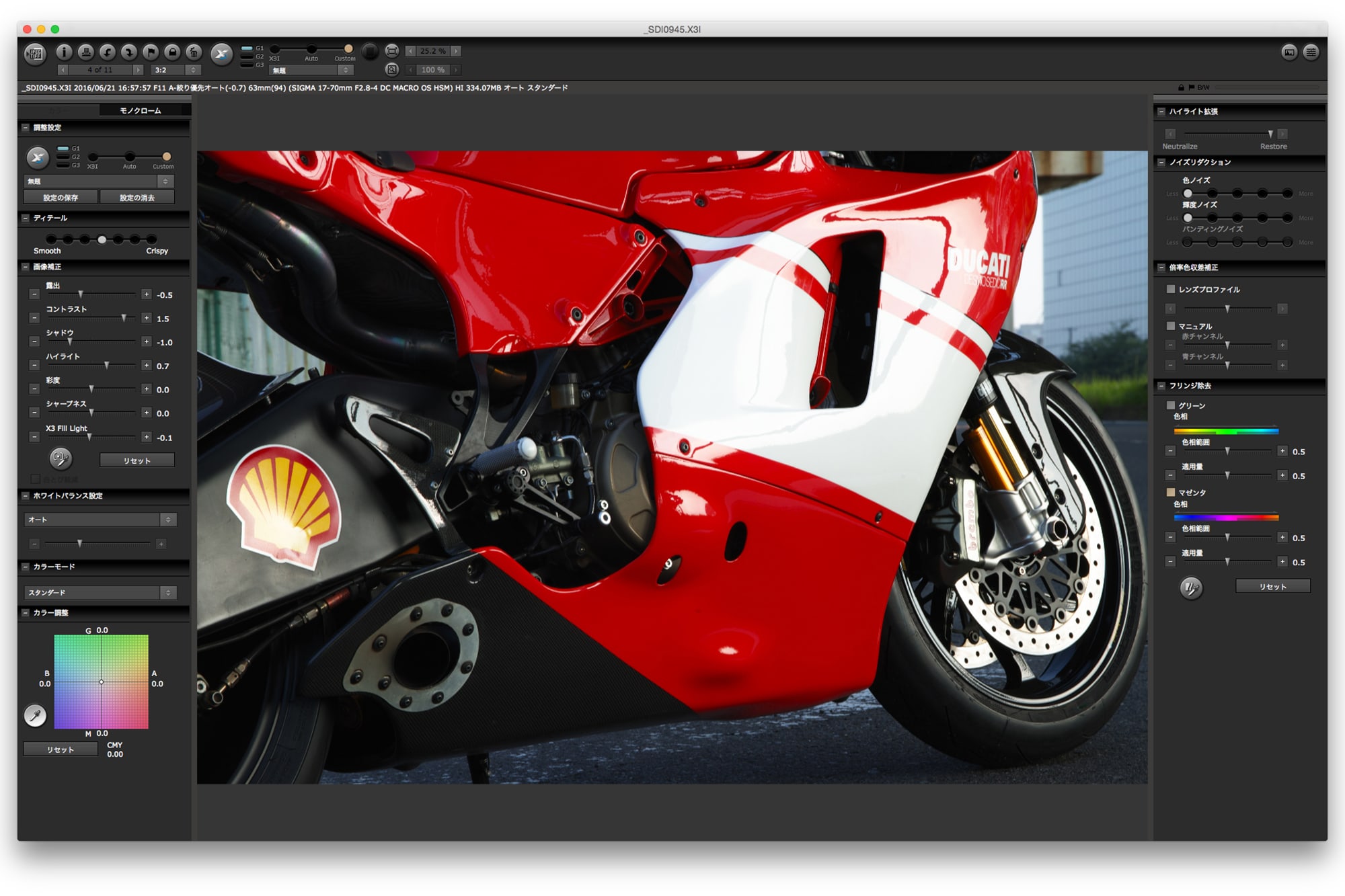

湿度を帯びた緑、紫陽花のピンクからパープルの重なる色合い、南国のターコイズブルー。いずれも一般的なセンサーをパッケージングするデジタルカメラが苦手とする色である。Foveonセンサー搭載機を使って感じるのは、まさに “True Color” なのである。 そして、この「赤」だ。赤色を再現するのはデジタルカメラにとって荷が重い。簡単に色飽和を起こすため、露出を切り詰めると今度は色が濁り、シャドーが沈みすぎる。トーンカーブで帳尻を合わせようにも階調が連ならない。赤を写したいならFoveonだ。

自然かつ緻密に描き切る解像力

初代のFoveonセンサーが搭載されたカメラから、とかくシャープさに注目が集まるのだが、その解像力ひとつも他方式のセンサーとは明確に違うポイントがある。Foveonセンサーの構造上、描かれる線が極めて細く自然なのである。誤解を恐れず記すなら、そもそもシャープな描写だが、シャープさはいくらでも積み増しできる。しかも自然に。

沖合の波立ちまできっちり解像できる純粋な解像力の高さについて、私が知る限り右に出る物がない実力を持つ。他方式のセンサーで35mmのパッケージングであれば、最低5千万画素は欲しいところだ。

「シャープさはいくらでも積み増しできる」その意味は、後処理でシャープ処理を最も自然に行えるということだ。大判のプリントを行う際、モニタでは目が痛いほどにシャープ処理を施す。Foveonセンサーが作る画は、ハードなシャープ処理を行ってもモニタ上の鑑賞に堪える。機会があれば様々なカメラでアウトプットした画で、アンシャープマスクを試して欲しい。その違いは歴然である。

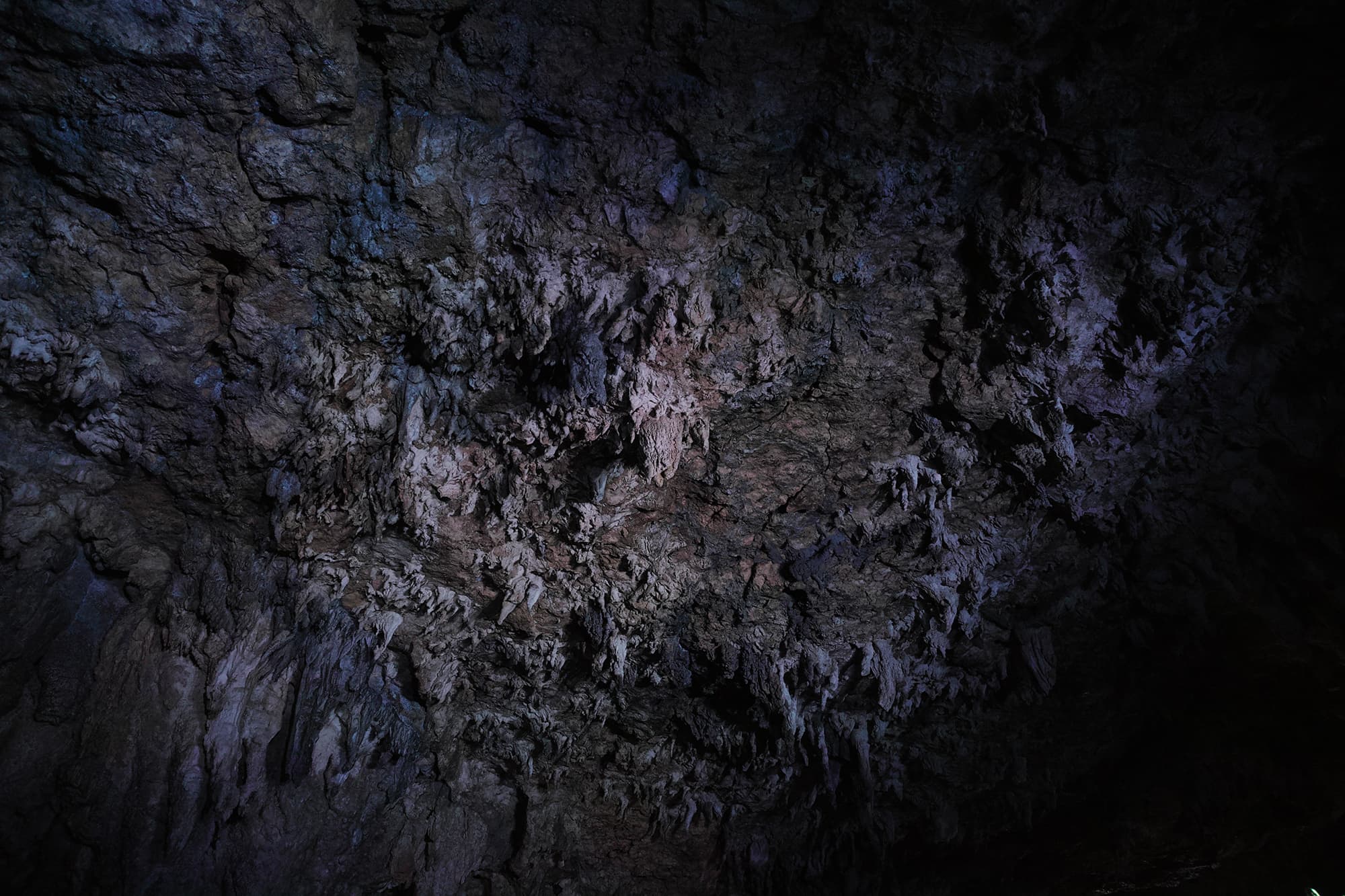

ISO400での撮影。低照度下で感度を上げて撮影しても、解像感が失われるようなことは随分なくなった。

リアルを写し込む力

圧倒的にリアリティ溢れる色再現、緻密な階調再現、そして解像力。これは断続的に連なる光の階調を高いサンプリングレートでキャプチャできるということに他ならず、結果として写り込む物の形をリアルに再現できるのである。立体感や空気感を再現できる、そんな安直な表現で追いつかない。三次元の光景を単に二次元化するのではなく、まるで自分の眼で見ているかのように写るのだ。色再現・階調再現・解像力。この3つが高度にシンクロするカメラ、それが sd Quattroであり、Foveonセンサー搭載カメラのコアなのである。

湿気を帯びた空気で、光がフラットに拡散していれば、現実の景色を見た通り中間調のヌケの悪い画となり、澄んだ空気の中で光がまっすぐに抜ければ、じつにクリアな画になる。つまりは、現実の光景をどこまでもリアルに写し込むのだ。前の世代のセンサーに比べて、このあたりの印象はさらに強まった。レンズに大変厳しいセンサーであり、Foveonセンサーを搭載したMTF測定器で全数検査を行っていても、残酷にも微量の収差を克明に写し込む力を持つ。他方式のセンサーでは確認することが難しい収差だ。Foveonセンサー搭載機でこの問題をクリアするには、MTF測定器に搭載するセンサーをFoveonセンサー以上の物に置換しなければ解決しないのかもしれない。しかし、昨今のSIGMAレンズラインアップの相次ぐアップデートのおかげで、大口径レンズを絞り開放から存分に使えるようになった。

このカメラで撮影したカットを眺めていると、光とは一時たりとも同じでないことがよくわかる。撮り手は光の虜なのだろうが、このカメラを手にしていると、いつまでも写真に興じてしまう。なにせ”写る”のだから。

ディティール機能の搭載

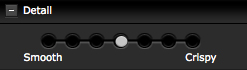

SIGMAユーザは、RAW現像に慣れ親しんだ方が多いと思うが、現像ソフトにFoveonセンサーの特長をうまく活かした機能が実装された。「ディテール」機能である。詳しい説明を受けていないのだが、操作した限りでは、画像処理ソフトでいう明瞭度のコントロールや、少し趣は異なるが、アンシャープマスク等に相当する機能である。線が細く、自然な描写だからこそ、シャープネスの調整を存分に行える。ページ上の方で掲載したカットで試しに最強方向に調整して現像してみたのが下のカットである。

このような被写体であれば、思いっきり効果を施してよいだろう。モニタ観賞用としては一歩手前程度で止めておくのが賢明だろうと思われるが。いろいろな被写体で試して頂きたい。

SFD機能の搭載

露出をバラして7ショットの露光を行い、ノイズ低減・ダイナミックレンジの拡大を狙うSFD機能が搭載された。いわゆる複数枚合成だが、HDRというよりは画のリアリティを追求する方向の機能である。撮影自体は、カメラのメニューからSFDモードの選択を行い、シャッターを切るのみ。あとはカメラ側が勝手に露出をバラして規定のカット数までシャッターを落としてくれる。X3Iという拡張子のファイルが生成され、現像ソフトで読み込むと現像パラメータを自動で調整してくれる「AUTO」で、画像をプレビューしてくれる。なお、X3Iファイルから通常のX3Fファイルを個別に現像ソフトにて切り出すことも可能だ。以下、その結果を掲載。上から順に、X3Iを現像ソフトのデフォルトで現像したもの、そこからパラメータを追い込んで作成したカット、最後に通常のワンショットのカットである。三脚必須、動き物は不可能だと思われるが、それ以外の被写体で豊饒な階調再現や低ノイズを望む場合に強い味方になってくれそうだ。

現像ソフトの指定のままに現像(AUTO)

パラメータを追い込んで現像。実に厚みのある、そして艶めかしい色再現だ。

ワンショットのカットを現像。これで十二分だが、やはり厚みという点ではSFDでのカットに軍配が上がる。

より身近になった超絶画質

単焦点レンズ搭載のdpシリーズに比べて、豊富なレンズラインアップから画角的制約がなく、EVF搭載によって厳密なピント確認も可能。処理速度もかなり向上し、バッテリーライフも一日しっかり撮り歩いてダウンすることなく保つようになった。Foveonセンサーの圧倒的な画質をより身近にしてくれたのが sd Quattroだろう。

Artシリーズをはじめとする、素晴らしいレンズが揃うSIGMA。このカメラで何処まで撮りきれるか、ともかく試してみたくて仕方がない。本号では、ブランニューとなったカメラとしての完成度、Foveonセンサー搭載機・最新機種としての確認の意味もふくめて、おさらい的にお伝えしたが、以後2回の記事を予定している。試したい被写体がたくさんある。続報についてもぜひごらんいただきたいと思う。

執筆が終わった頃に、販売価格を聞いて驚いた。このカメラの費用対効果は他では望めないものだ。ぜひ、この機会にSIGMAのリアルな写真の世界を覗いていただきたいものだ。